Laut Schuldneratlas 2024 gelten 5,56 Millionen Menschen in Deutschland als überschuldet. Doch was bedeutet Überschuldung überhaupt? Welche Ursachen führen in die Überschuldung und welche Konsequenzen bringt sie mit sich?

Der folgende Artikel gibt Antworten und zeigt, welche Gegenmaßnahmen gegen Überschuldung ergriffen werden können.

Das Wichtigste – kurz & knapp

- Überschuldung liegt laut Insolvenzordnung vor, wenn das Vermögen nicht mehr ausreicht, um bestehende Verbindlichkeiten zu decken.

- Für juristische Personen (GmbH, GmbH & Co. KG, AG, e.V.) besteht bei Überschuldung Insolvenzantragspflicht.

- Für natürliche Personen stellt eine Überschuldung keinen Insolvenzgrund dar. Sie sollten allerdings die Hilfe einer Schuldnerberatung in Anspruch nehmen, um Auswege aus der Schuldenfalle zu finden und teure Konsequenzen wie eine Zwangsvollstreckung zu vermeiden.

Überschuldung – Definition

Die rechtliche Definition von Überschuldung findet sich in der Insolvenzordnung (InsO). Gemäß § 19 Abs. 2 InsO ist eine Überschuldung gegeben, wenn das Vermögen des Schuldners nicht ausreicht, um die bestehenden Verbindlichkeiten zu decken.

Für Unternehmen ist zwischen der bilanziellen und der insolvenzrechtlichen Überschuldung zu unterscheiden. Um festzustellen, ob ein Unternehmen überschuldet ist, werden in der Regel Vermögen und Schulden gegenübergestellt.

Allerdings können die Vermögenswerte eines Unternehmens unterschiedlich berechnet und in der Bilanz ausgewiesen werden. So weichen zum Beispiel die steuerrechtliche und die handelsrechtliche Bilanz häufig voneinander ab. Eine bilanzielle Überschuldung liegt vor, wenn die vorhandenen Verbindlichkeiten im handelsrechtlichen Jahresabschluss nicht vollständig durch Eigenkapital abgedeckt werden.

Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist jedoch erst gegeben, wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass das Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten fortgeführt werden kann.

Die häufigsten Gründe für eine Überschuldung

Das Statistische Bundesamt ermittelt regelmäßig, aus welchen Gründen sich Verbraucher überschulden.

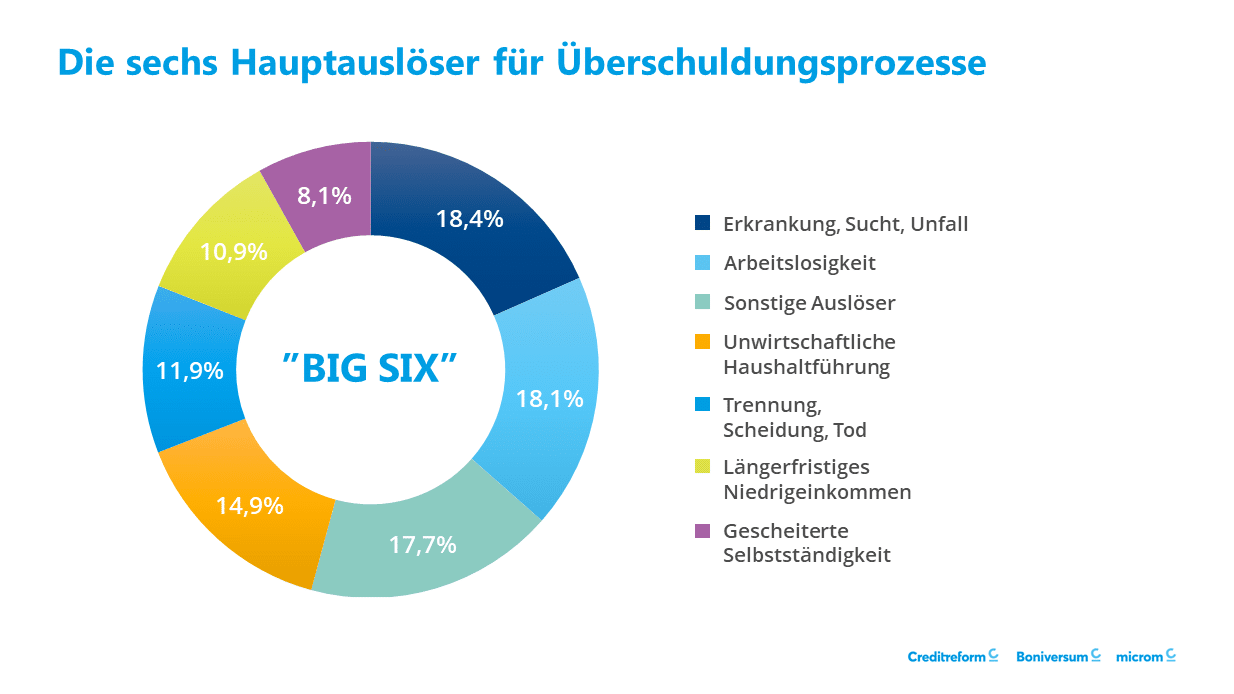

Im Jahr 2024 sind dies die sechs häufigsten Gründe:

- Erkrankung, Sucht und Unfälle (18,4 Prozent)

- Arbeitslosigkeit (18,1 Prozent)

- Unwirtschaftliche Haushaltsführung (14,9 Prozent)

- Trennung, Scheidung, Tod des Partners (11,9 Prozent)

- Längerfristiges Niedrigeinkommen (10,9 Prozent)

- Gescheiterte Selbstständigkeit (8,1 Prozent)

17,7 Prozent der Schuldenfälle gehen auf sonstige Ursachen zurück.

Konsequenzen für überschuldete Unternehmen

Stellen Unternehmen eine bilanzielle Überschuldung fest, müssen sie eine Fortführungsprognose erstellen. Ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate zahlungsfähig bleibt, fällt die Fortführungsprognose positiv auf. Die positive Fortführungsprognose ist klar zu belegen, etwa durch eine Planungsbilanz und einen Finanz- und Ergebnisplan.

Ergibt die Finanzplanung, dass ein Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht mehr zahlungsfähig sein wird, liegt eine insolvenzrechtliche Überschuldung vor. Daraus ergeben sich Konsequenzen für juristische Personen, also für Unternehmen mit der Rechtsform GmbH, AG, GmbH & Co. KG wie auch für eingetragene Vereine (e.V.).

Für diese juristischen Personen besteht nämlich die Pflicht, bei vorliegender Überschuldung, Zahlungsunfähigkeit oder drohender Zahlungsunfähigkeit einen Insolvenzantrag zu stellen (§ 15a InsO). Wird dieser nicht oder zu spät gestellt, handelt es sich um den Straftatbestand der Insolvenzverschleppung. Je nach Ausgangslage wird das Unternehmen innerhalb der Insolvenz saniert oder aufgelöst.

Konsequenzen für überschuldete Privatpersonen

Für Privatpersonen besteht keine Insolvenzantragspflicht. Sie sollten sich dennoch bemühen, Wege aus der Schuldenfalle zu finden. Langfristig bestehende Schulden bringen nämlich eine Reihe unangenehmer Folgen mit sich.

Um an ihr Geld zu kommen, können Gläubiger unter anderem einen vollstreckbaren Titel vor Gericht erwirken und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wie eine Lohnpfändung oder Kontopfändung anstrengen oder den Schuldner zur Abgabe einer Vermögensauskunft verpflichten. Damit kommen weitere Kosten auf den Schuldner zu, ebenso wie negative Schufa-Einträge, die den Abschluss neuer Verträge erschweren.

Nicht zu unterschätzen sind auch die psychischen Folgen einer Überschuldung: Schulden belasten seelisch und können zu Schlafstörungen, Angstzuständen und Depressionen führen. Psychische Probleme können sich wiederum körperlich äußern, etwa durch Kopfschmerzen oder Herz-Kreislauf-Störungen.

Wege aus der Überschuldung

Juristische Personen müssen wie beschrieben Regelinsolvenz anmelden, wenn eine rechtliche Überschuldung vorliegt. Dabei unterstützt sie ein versierter Fachanwalt für Insolvenzrecht.

Natürliche Personen finden Hilfe bei einer anerkannten Schuldnerberatungsstelle von kommunalen und gemeinnützigen Anbietern oder ebenfalls bei Rechtsanwälten. Der Vorteil einer anwaltlichen Schuldnerberatung ist, dass meist kurzfristig Termine gemacht werden können, während die Wartezeit bei öffentlichen Schuldnerberatungen oft recht lang ausfallen.

Schuldnerberatungen analysieren die finanzielle Situation des Schuldners und stellen einen individuellen Schuldenbereinigungsplan auf. Zunächst bemühen sie sich um eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern und schlagen zum Beispiel eine Teilzahlung oder Ratenzahlungen vor.

Lehnt ein Gläubiger den Schuldenvergleich ab, gilt der außergerichtliche Einigungsversuch als gescheitert. Erst dann dürfen Verbraucher einen Antrag auf Privatinsolvenz stellen (§ 305a InsO). Eine anwaltliche Schuldnerberatung begleitet Schuldner auch durch das Insolvenzverfahren. Nach einer dreijährigen Wohlverhaltensphase lässt sich die Restschuldbefreiung erwirken und Verbraucher sind wieder schuldenfrei.

FAQ

Was ist der Unterschied zwischen Verschuldung und Überschuldung?

Eine Verschuldung liegt vor, wenn sich eine Person oder ein Unternehmen verschuldet haben. Schulden müssen aber nicht unbedingt negativ sein. In vielen Fällen dienen sie dazu, sinnvolle Anschaffungen zu finanzieren, wie etwa eine Baufinanzierung oder ein Fahrzeugkredit. Eine Überschuldung ist gegeben, wenn Vermögen und Einkommen nicht mehr ausreichen, um die Verbindlichkeiten zu decken.

Was ist die Definition von Überschuldung?

Die rechtliche Definition von Überschuldung findet sich in der Insolvenzordnung. Eine Überschuldung liegt demnach vor, wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht deckt. Bei Unternehmen muss zudem die Fortführung der Firma innerhalb der nächsten zwölf Monate unwahrscheinlich sein (§ 19 Abs. 2 InsO).

Was tun bei Überschuldung?

Bei Überschuldung sollten sich Verbraucher an eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle wenden. Die erfahrenen Berater erstellen einen individuellen Schuldenbereinigungsplan, abgestimmt auf die persönliche Situation des Schuldners. Zur Schuldensanierung werden sie sich zunächst um einen außergerichtlichen Vergleich mit den Gläubigern bemühen. Scheitert dieser Vergleich, bietet die Privatinsolvenz mit Restschuldbefreiung nach drei Jahren einen Weg aus der Überschuldung.

Für juristische Personen wie Unternehmen mit der Rechtsform GmbH, GmbH & Co. KG und AG sowie eingetragene Vereine besteht bei Überschuldung Insolvenzantragspflicht.

Was bedeutet eine bilanzielle Überschuldung?

Eine bilanzielle Überschuldung liegt vor, wenn sich aus der Bilanz ergibt, dass die Verbindlichkeiten eines Unternehmens nicht durch dessen Eigenkapital gedeckt sind.

Welche Gründe gibt es für Überschuldung?

Die häufigsten Gründe für eine Überschuldung von Verbrauchern sind laut Statistischem Bundesamt Erkrankung, Sucht und Unfall, gefolgt von Arbeitslosigkeit. Weitere häufige Ursachen sind eine unwirtschaftliche Haushaltsführung, Trennung, Scheidung, Tod des Partners, längerfristiges Niedrigeinkommen sowie eine gescheiterte Selbstständigkeit.

Welche Folgen kann eine Überschuldung haben?

Folgen einer Überschuldung für Privatverbraucher können unter anderem Zwangsvollstreckungsmaßnahmen wie Lohn- und Kontopfändung, negative Schufa-Einträge, verbunden mit der Schwierigkeit, neue Verträge abzuschließen, sowie psychische und gesundheitliche Konsequenzen sein. Für ein Unternehmen kann die Überschuldung zur Liquidierung führen.

Foto: treety / stock.adobe.com

Oliver Schulz ist seit 2010 Rechtsanwalt und hat sich als Fachanwalt auf das Rechtsgebiet Insolvenzrecht spezialisiert. Mit seiner Kanzlei Schulz & Partner führt er seit 2012 die Schuldnerberatung Schulz, die in mehreren deutschen Städten ansässig ist und Schuldnern dabei hilft, ihre Schulden durch einen außergerichtlichen Vergleich, eine Regelinsolvenz oder eine Privatinsolvenz loszuwerden und finanziell neu durchzustarten. Er ist u.a. Mitglied im HAV (Hamburgischer Anwaltverein e.V.) und im Norddeutschen Insolvenzforum Hamburg e.V.. Als ausgewiesener Experte gibt er Interviews, z.B. bei RTL Direkt (zum Thema SchuldnerAtlas 2023). Außerdem ist er als Gastautor aktiv, z.B. auf Unternehmer.de.